前 言

在孩子的成长过程中,家庭往往是孩子社会化过程中的第一个场所,作为父母,在这个过程中该承担什么样的家庭责任?如何正确引导孩子的行为方式?这关系到如何教育孩子健康成长,也就关系到国家的未来与民族的希望。

《中华人民共和国家庭教育促进法》自2022年1月1日开始实施,这是一部与千家万户关系极为密切的法律,其中最为重要的原则,就是明确了家庭责任,即父母或其他监护人是家庭教育的主体责任者,国家和全社会给予家庭教育以支持。

扛起家庭责任

父母或其他监护人为什么要承担家庭教育的主体责任?

树有根,水有源,父母或其他监护人为什么要承担家庭教育的主体责任?简单来说,或许可以从两个方面来理解,一是生命责任,二是社会责任。先说生命责任,是父母的爱情孕育了新的生命,新的生命最需要父母的呵护与照料,父母的亲自养育最有利于孩子的生长。再说社会责任,孩子都会逐渐长大并走向社会,而家庭教育尤其是家风是最深远最持久的影响。孩子能否学会做人,父母是第一责任人。将生命责任与社会责任结合起来看,又可以发现养和育的关系密切相连,育以养为前提,没有养就没有育,亲子依恋关系对家庭教育成败得失影响巨大。一代代人经历艰苦岁月长大,为什么最感恩父母的养育之情?如俗话说“儿不嫌母丑”,就是依恋关系的反映。因此,父母承担家庭教育的主体责任是责无旁贷的神圣天职。

父母或其他监护人应该承担哪些家庭教育的主体责任?

家庭教育主要是生活教育,在生活实践中教孩子学会做人。长期以来,家庭教育出现一个重大的误区,就是家庭教育趋向学校化和知识化,这是极为不利于未成年人健康成长的。

《家庭教育促进法》总则第二条规定:“本法所称家庭教育,是指父母或者其他监护人为促进未成年人全面健康成长,对其实施的道德品质、身体素质、生活技能、文化修养、行为习惯等方面的培育、引导和影响。”

第三条规定:“家庭教育以立德树人为根本任务,培育和践行社会主义核心价值观,弘扬中华民族优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化,促进未成年人健康成长。”

那么,父母具体该承担哪些主体责任呢?

《家庭教育促进法》在家庭责任的第十六条给出明确规定:“未成年人的父母或者其他监护人应当针对不同年龄段未成年人的身心发展特点,以下列内容为指引,开展家庭教育:(一)教育未成年人爱党、爱国、爱人民、爱集体、爱社会主义,树立维护国家统一的观念,铸牢中华民族共同体意识,培养家国情怀;(二)教育未成年人崇德向善、尊老爱幼、热爱家庭、勤俭节约、团结互助、诚信友爱、遵纪守法,培养其良好社会公德、家庭美德、个人品德意识和法治意识;(三)帮助未成年人树立正确的成才观,引导其培养广泛兴趣爱好、健康审美追求和良好学习习惯,增强科学探索精神、创新意识和能力;(四)保证未成年人营养均衡、科学运动、睡眠充足、身心愉悦,引导其养成良好生活习惯和行为习惯,促进其身心健康发展;(五)关注未成年人心理健康,教导其珍爱生命,对其进行交通出行、健康上网和防欺凌、防溺水、防诈骗、防拐卖、防性侵等方面的安全知识教育,帮助其掌握安全知识和技能,增强其自我保护的意识和能力;(六)帮助未成年人树立正确的劳动观念,参加力所能及的劳动,提高生活自理能力和独立生活能力,养成吃苦耐劳的优秀品格和热爱劳动的良好习惯。

上述规定确立了家庭教育是生活教育,其根本任务是立德树人。一般来说,父母们都是很重视孩子学会做人的,但为什么会出现知识至上重智轻德的倾向呢?这自然与制造焦虑的社会影响有关,也与忽视成长与教育规律相关,似乎在学业竞争中胜出就是成功的人生。实际上,只有丰富的生活实践,才能形成良好的道德品质,才能真正学会做人。如果没有良好的品行,即使孩子成为学霸,也可能误入歧途,这样的悲剧已经不胜枚举。”

父母或其他监护人该如何承担家庭教育的主体责任?

父母能否教育好孩子取决于教育素养,即教育理念、教育方法、教育能力三个要素,这是父母履行家庭教育主体责任的关键性条件。在拥有了正确的教育理念之后,方法和能力就是父母胜任力的关键。

父母应该采取什么样的教育方法呢?

《家庭教育促进法》第十七条规定:“未成年人的父母或者其他监护人实施家庭教育,应当关注未成年人的生理、心理、智力发展状况,尊重其参与相关家庭事务和发表意见的权利,合理运用以下方式方法:

(一)亲自养育,加强亲子陪伴;

(二)共同参与,发挥父母双方的作用;

(三)相机而教,寓教于日常生活之中;

(四)潜移默化,言传与身教相结合;

(五)严慈相济,关心爱护与严格要求并重;

(六)尊重差异,根据年龄和个性特点进行科学引导;

(七)平等交流,予以尊重、理解和鼓励;

(八)相互促进,父母与子女共同成长;

(九)其他有益于未成年人全面发展、健康成长的方式方法。”

具体该怎么做来履行家庭教育主体责任呢?

《家庭教育促进法》明确了九种方法,第九种方法是开放性的,鼓励父母们在实践中探索。前八种方法都是很有针对性和实用性的:

第一种是亲自养育,因为养育不可分,没有养就没有育,亲自养育才可能形成亲子依恋的密切情感,为良好的家庭教育奠定坚实的基础。第二种是发挥父母共同的作用,不能把父母的主体责任变为母亲独力承担的责任,要重视父亲的教育作用。第三种是强调在生活中育人,如陶行知所说,好的生活就是好的教育。第四种是身教与言教结合,既为孩子做好的榜样,又学会以积极的解释引导孩子。第五种是严慈相济,国内外的研究都证明,对孩子既关爱尊重又严格要求是最好的家庭教育。第六种是尊重差异,就是不要盲目攀比,而要发现自己孩子独特的潜能优势,采取适合的教育方法。第七种是平等交流,这是现代亲子关系的核心原则,就是要尊重儿童的权利和人格尊严。第八种是相互促进共同成长,这是家庭教育的宽定义,也是现代家庭教育的鲜明特征。孩子一般都会以父母为榜样,现代父母也要发现孩子的优点,自觉地学习孩子的优点,在信息化时代尤其需要共同成长。

品德教育是一项系统工程,它的成功建筑是孩子未来走向成功的奠基石之一。幼儿阶段的品德教育内容主要包括:孩子乐意与人交往,学会帮助、合作和分享,有同情心;能理解并遵守日常生活中基本的社会行为规则;能努力做好力所能及的事,不怕困难,有初步的责任感;还能爱父母长辈、老师和同伴,爱集体、爱家乡、爱祖国。

家庭品德教育应该如何做?

幼儿良好习惯的养成,离不开家庭环境的熏陶,家庭可以发挥个别教育优势,利用自身丰富多彩的生活为幼儿品德教育提供了丰富的教育资源,不仅能够极大激发幼儿情感,还能让孩子们用自己的行动来表达对周围亲人和同伴的爱。总的来说,家庭中品德教育主要有三大要素:

1.大爱而不宠爱

大大方方地爱,即尊重孩子成长发育的自然规律,但不意味着事事迁就。孩子在和家庭成员共同生活时,要遵守一定的准则,这就是爱的底线,没有底线就成了宠溺,会造成孩子“唯我独尊”,不顾及他人感受。

2.善待而不放任

家庭中所有人都喜爱孩子,总会把最好的给孩子。但善待并不是孩子想要什么就给什么,更不是他想怎么样就能怎么样。善待是关心、理解孩子,是对孩子健康成长需求的满足和引导,但不能滋长孩子的任性。

3.呵护而不偏袒

爱护孩子是家庭的责任,包括保护孩子的安全健康和生存发展的权利,但是孩子身处家庭、幼儿园、社会等不同的社交情景,要在守护和陪伴孩子的过程中让孩子学会规则和尊重。同时,孩子正处在社会性发展的心理敏感期,家长要把握好孩子在与人共处、共事中的是非感这个“度”,不能遮掩孩子的不当行为,即“护短”,也不能在交往冲突中一味地偏袒孩子。

品德教育小妙招

俗话说三岁看大,七岁看老。在心理学中有个说法叫做关键期,在关键期内学习相应的知识可以得到的成长最快,达到事半功倍的效果。童年,就是培养一个人品德的关键期,也是最好的时候。

那么该用什么方法来培养孩子优良的人格特质,使他们拥有好品德呢?

妙招一:游戏法

游戏内容要健康、有趣、有吸引力。游戏的主人翁应是好人,即正真、善良、助人为乐的人。如果游戏中有坏人,最后也一定要让这些坏人受到惩罚。

妙招二:榜样示范法

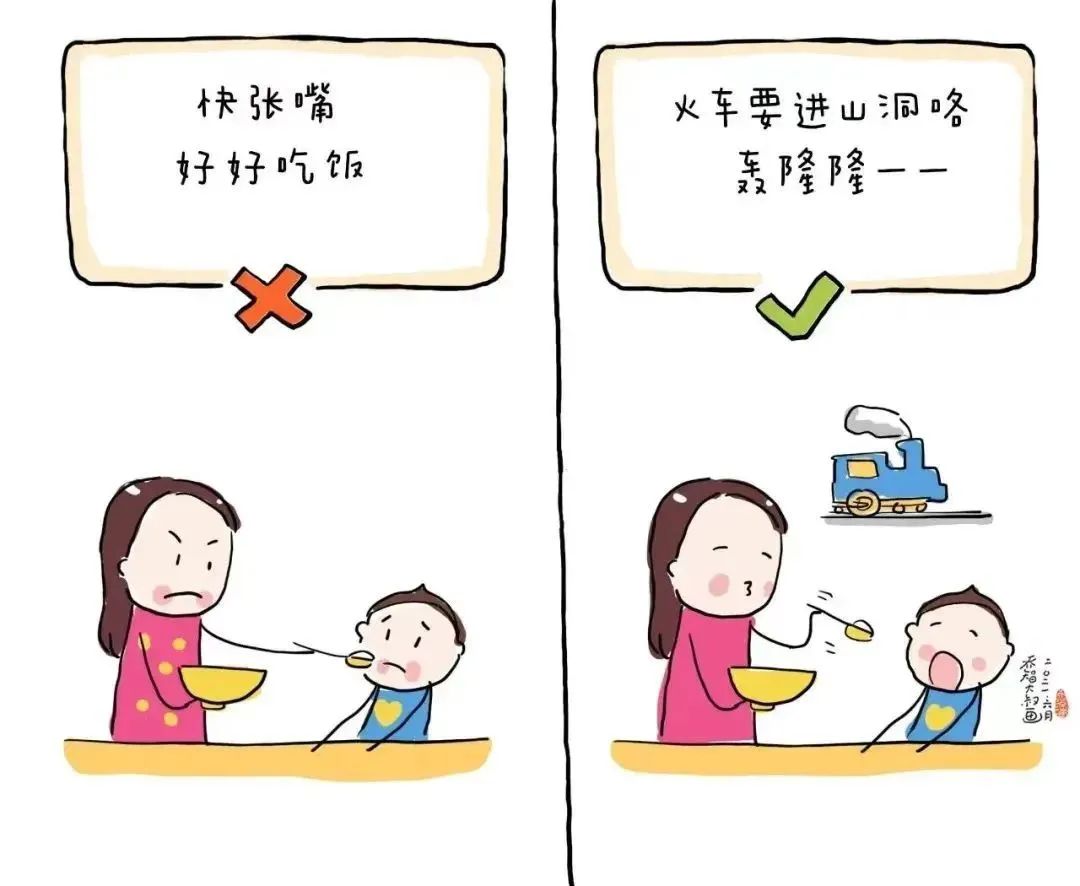

孩子喜欢模仿,父母的一言一行都会被孩子仿效。夫妇间的矛盾不应在孩子面前暴露。父母不要在孩子面前随便议论别人。对一些涉及是非的问题,要认真给孩子讲清道理,让他明白对在哪里,错在哪里,不要含糊其辞。父母说话要算数。

妙招三:自我管理法

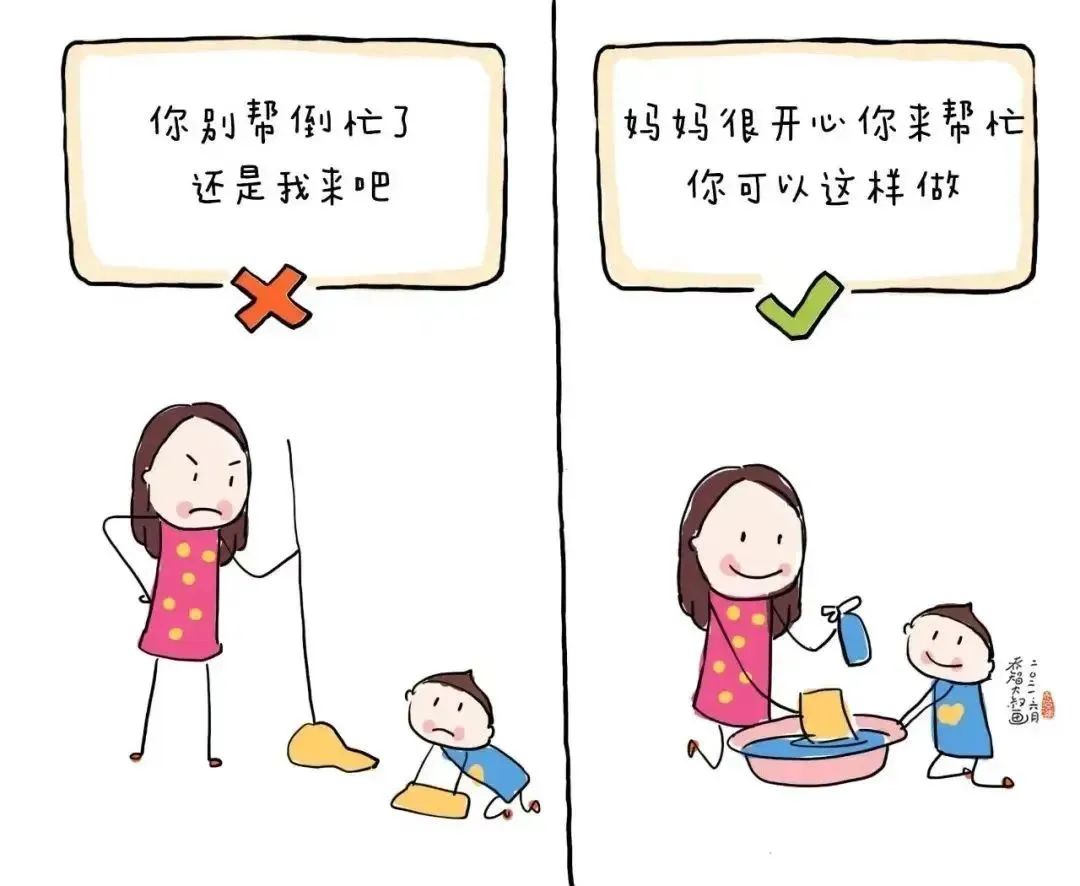

从孩子能独立行走的那一天起,凡孩子自己能做的事,要鼓励他自己去做,并且让孩子觉得做这些事是光荣的。要以“力所能及”为原则,“养成习惯”为目标。如果孩子做得不好,不要责骂,而要告诉他如何做才能更好。

妙招四:行为约束法

要从小约束孩子的行为。例如父母在家学习或休息时,孩子不要吵闹,在公共场合不要随地大小便或乱扔东西,如果孩子随便扔废纸,父母不要代捡,而要要求孩子自己拾起来丢进垃圾箱,使孩子慢慢养成良好的行为习惯。要时时提醒孩子,不要因为他的某些行为损害别人。

妙招五:自编故事法

孩子爱听故事,如能针对孩子的某些不良行为编个故事讲给他听,会收到较好的效果。例如有的孩子经常把不爱吃的饭菜扔掉,经过多次批评仍改不了,这时可编个故事,并通过故事,让孩子懂得爱惜粮食,改掉浪费的坏习惯。当然,自编故事要有针对性,有情趣,并具有感情色彩;同时与一定的行为训练相结合。

妙招六:故意忽略法

当孩子做出父母不希望的事情时,父母不要急于用责怪、批评的方法,这种方法反而容易强化这一行为,可以来用忽略法去淡化它。

妙招七:暗示法

暗示法可分为语言暗示、榜样暗示、情境暗示、艺术暗示等。运用最广泛的是语言暗示。

妙招八:反射情感法

反射情感法就是把孩子的感受用父母的话向他再说一遍,像照镜子一样将他的感受反射回去。如孩子哭着跑来告状,说小朋友打了他。父母可同情地说:“喔,他打了你。”把他的感受反射回去,从而平息他的激动情绪。再如孩子听了大灰狼的故事,晚上可能不敢一个人呆在屋里,会跑来对你说:“屋里有狼。”父母可以说:“哦,是白天讲的故事中的大灰狼吓坏了你。”把他向你表明的感受反射回去,这样可以较快平息他的畏惧情绪。

孩子良好品德行为的养成非一日之功,需要家园密切联系,拧成教育合力,把握孩子的性格形成关键期,通过榜样的力量,协助孩子构建健全的人格长城,让孩子拥有高尚的品德,高层次的情商,拥有美好的未来!

在孩子逐渐形成世界观和价值观的过程中,家长尤其要多关注孩子的内心世界,多与孩子进行有效沟通和交流,走进孩子的内心深处,了解他们到底在想什么,并正确引导孩子。那么,家长该如何和孩子进行有效沟通,保持家庭和亲子关系的和睦呢?

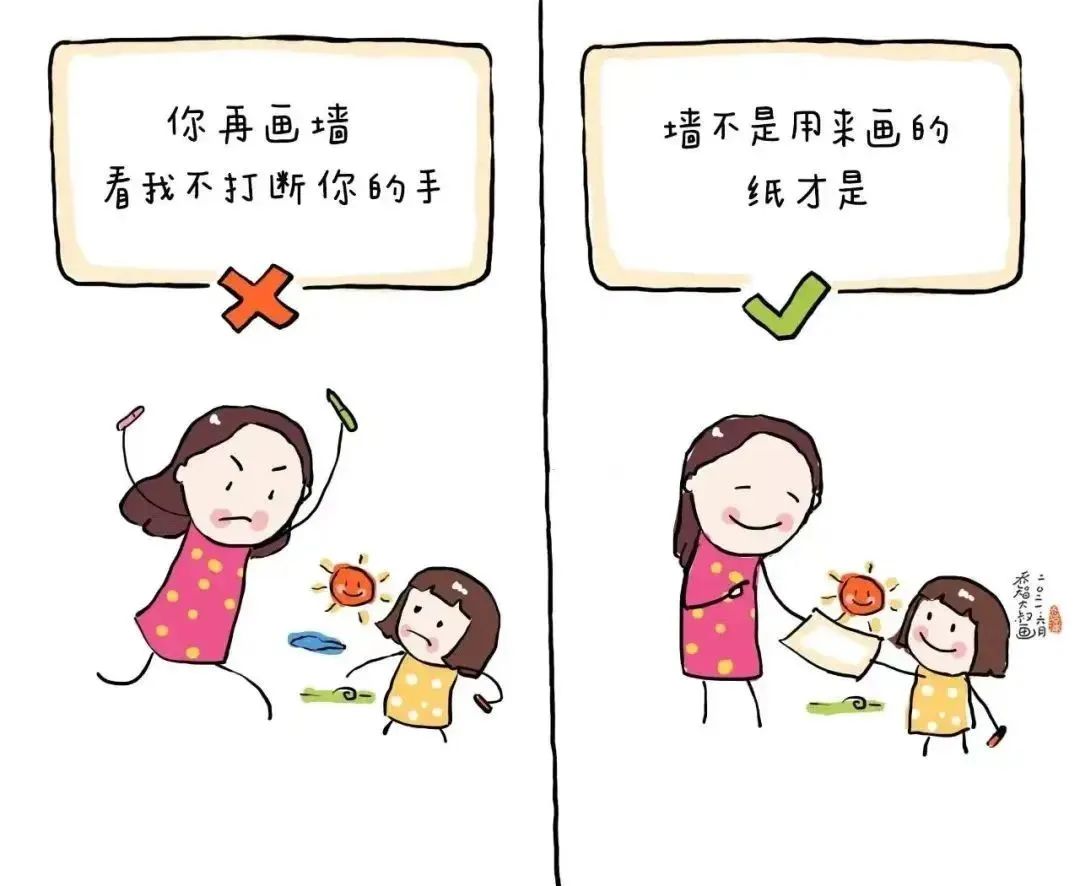

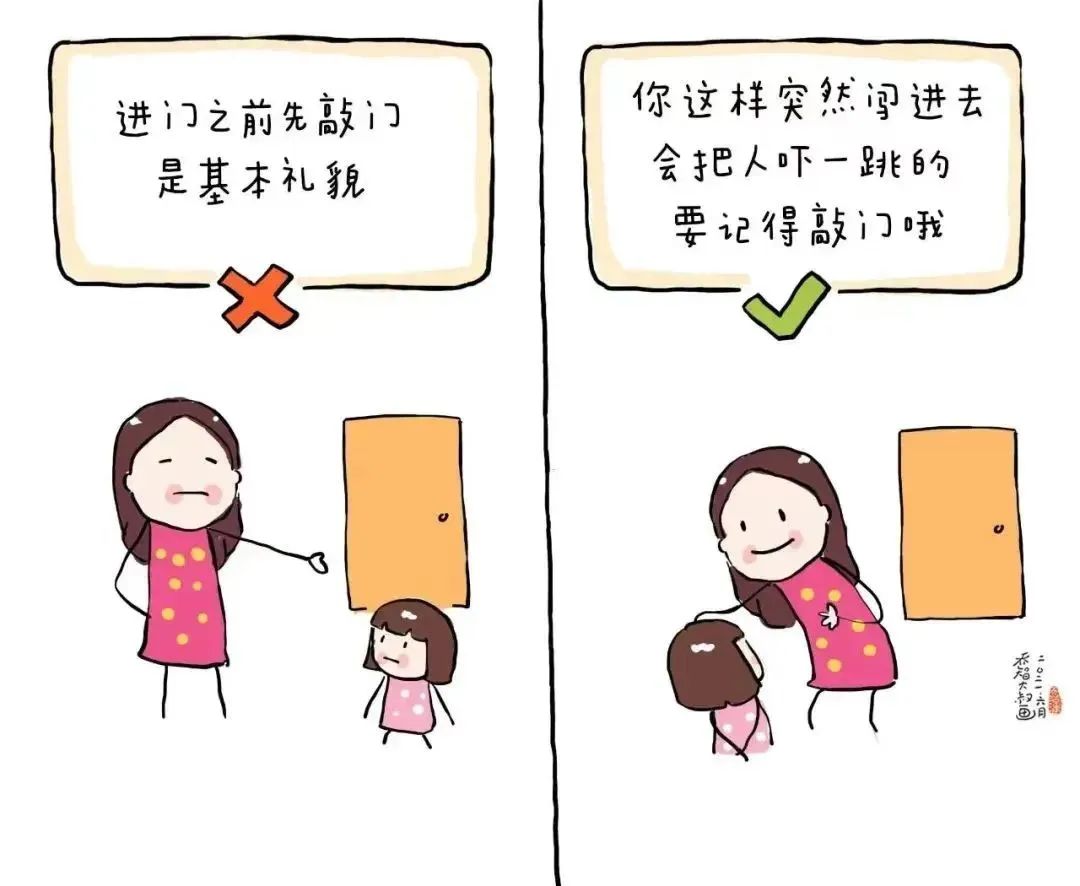

很多亲子关系对抗的激发点都源于一味的指责,以后遇到这样的问题两步走,直接将这件事描述给孩子听,让孩子自己去解决。

02给予代替方案

有时不是孩子故意犯错,而是他们还没有建立起规则意识,不知道什么可以做,什么不可以做。

03先催更容易的事

孩子拖拉,有时是因为要做的事情对他而言有难度,也有时是因为正沉浸于当前感兴趣的事情中,用询问代替命令,这更能激发孩子的主动性。

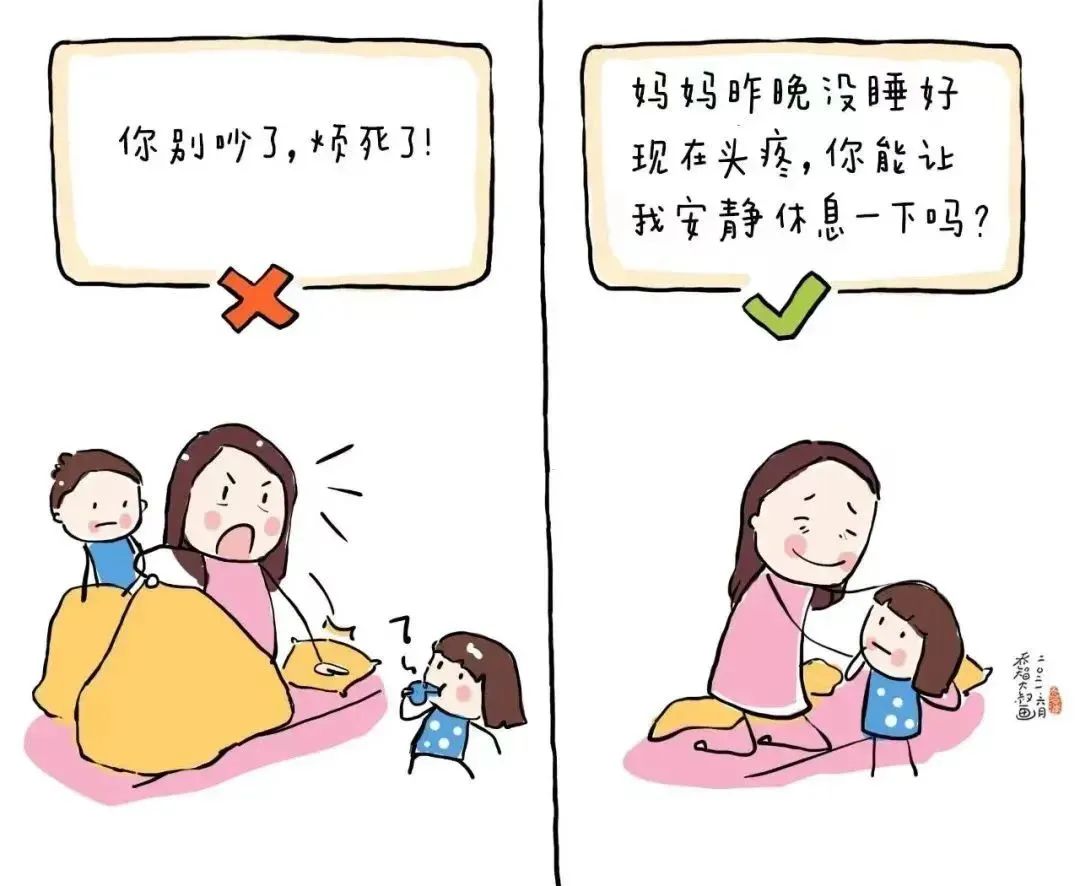

04直接说出你的感受

可以说说这件事情上你的感受,父母要知道孩子天生拥有强大的感知力。

05学会偶尔示弱

每个孩子都需要一定的自我成长空间,以一种尊重平等的姿态告诉孩子你爱他而且需要他,真实的对孩子表达感受,孩子也有同理心。

06与其对抗不如合作

每个人都希望被积极暗示,要知道柔和的教育才更有回旋的余地。

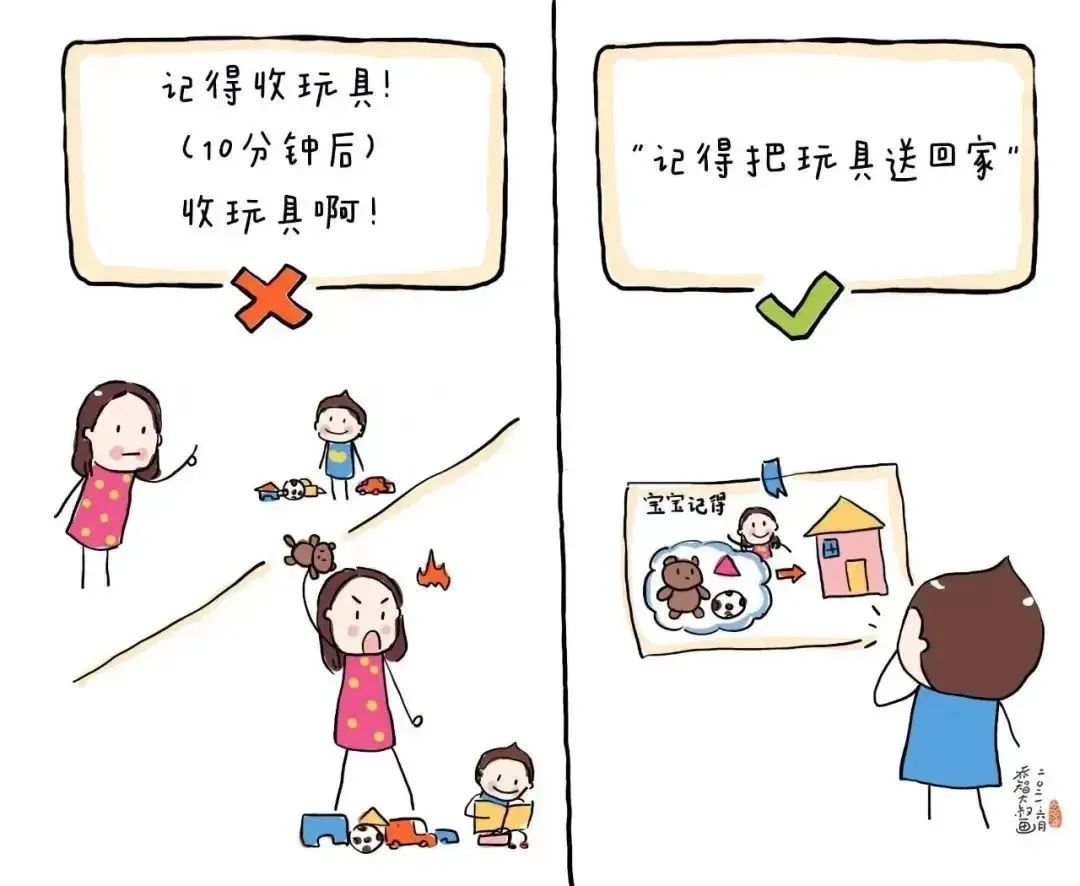

07留一张便签做提醒

利用孩子最易接受的沟通形式,才能达到最理想的效果。

08为孩子做选择

用一个正确的行为,去取代孩子的错误行为,与其告诉孩子“不许做什么”,不如说成“可以做什么”。

09用游戏代替说教

爱游戏是孩子的天性,亲子游戏更是亲子关系最好的治愈手段。

10尊重孩子的努力

孩子也是家里的一份子,也需要有责任有担当,每位父母都该努力找到让孩子帮助你的方式,然后肯定孩子的努力。

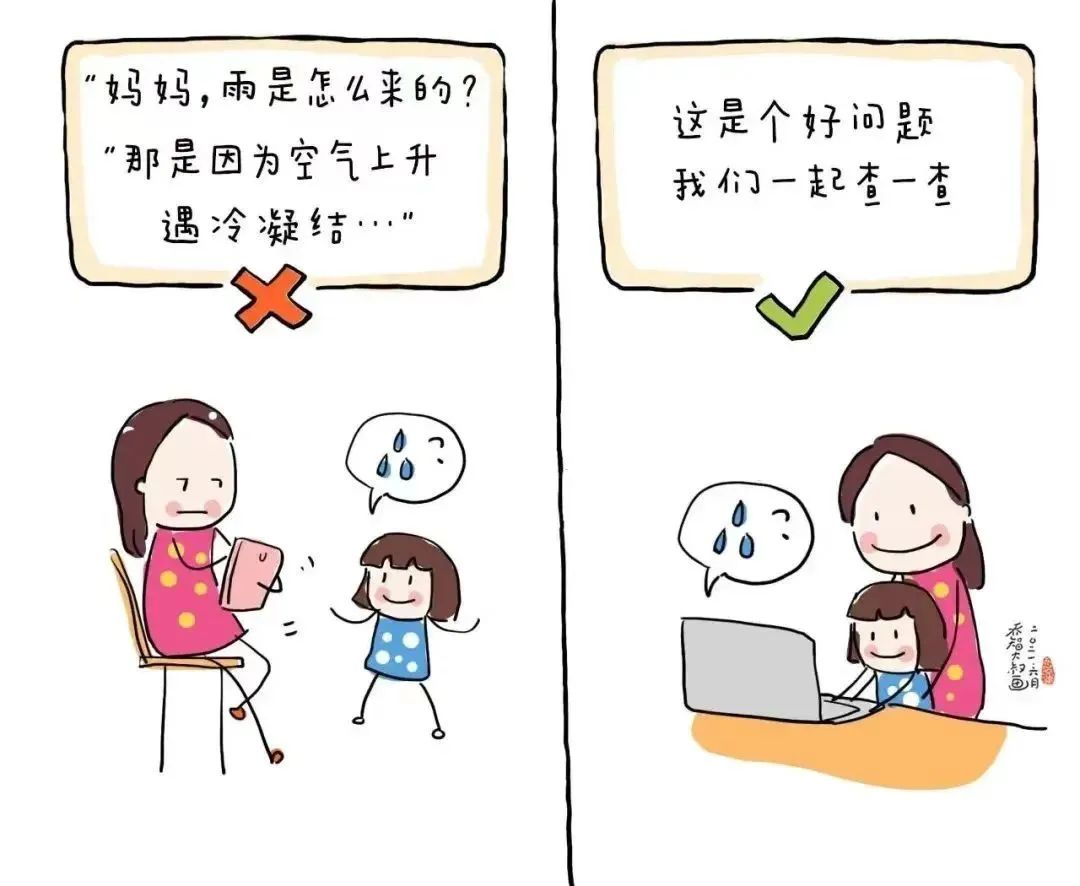

11别着急给答案

表面上看把答案直接告诉孩子,节省了时间不消耗精力,实际上却丢掉了一次锻炼孩子自我思考的机会。

12做个约定

带有鼓励色彩的约定,可以在一定程度上帮助我们与孩子达成共识。

当然,有效的沟通都要建立在父母与孩子的平等和尊重之上。因此,作为家长一定要牢记:平等地看待孩子、尊重孩子、呵护孩子,孩子才能真正把你当成能讲知心话的朋友。

养育孩子是每位父母一生中

最具有成就感,也最具挑战的事情。

为了孩子更健康的今天,

为了孩子更美好的明天,

为了孩子更远大的后天,

让我们家园携手,共同成长。

版权所有:Copyright 2019 © All Rights Reserved.

琼ICP备19003989号 文昌市第四幼儿园